2023年3月8日,历史文化学院“史学名家系列讲座”第145期在中央民族大学文华楼西区1327会议室举办。本次讲座由北京联合大学应用文理学院历史文博系祁萌老师主讲,题目为《战国秦汉人“名”的使用及其意义》。会议由雷虹霁教授主持,学院吴天宇老师、2022级博士生等现场聆听了此次报告。

祁萌老师首先说明,本次讲座的题目源自其博士学位论文,论文的主要内容是对战国秦汉时期“不言氏”与“称私名”两个问题的探讨,此次则主要和我院师生分享第一个问题,即战国秦汉时期“不言氏”的情况。

祁老师在讲座中

不同于以往讲座中层层递进的讲解形式,祁萌老师首先向我们分享了该讲座(亦即其博士学位论文)所牵扯到的具体结论,主要包括:

1、秦汉官文书,特别是文书起首格式部分一律“不言氏”而“称私名”。

2、氏原本是贵族符号,不言氏有淡化、消解贵族身份的意味。

3、名是“幼小卑贱”之称,一律称私名而不避讳,有象征皇帝为唯一独尊的意义。

4、秦改造性继承了原本的相对性、场合性的宗法血缘符号,改造为绝对性、单一性的称呼方式,借以建立和维系帝制时代独尊一君的统治秩序。

带着这样一系列结论,祁老师将论文选题缘起、学术史回顾及部分主体内容向我们娓娓道来。

一、选题缘起

祁老师指出,最初确定这样一个选题,是在阅读出土简牍文书等的过程中发现秦系资料中一般只写名而不写氏,对于秦系文献中“不言氏”与“称私名”的问题,仿佛是学界通识,却很少有人深究。

其后,祁萌老师介绍了尾形勇对这一问题的判断,尾形氏认为:大臣在奏章中自称“臣某”而不言姓,象征脱离了“私”的家的秩序,与皇帝建立“公”的君臣关系,从而实现了“天下无家”而又“天下一家”。祁老师指出,尾形勇所论奏章不言姓其实只是一个时间断面上的局部现象;不言氏至少要从战国中期的秦国讲起,且是一种涵盖了各层级文书的现象,不限于奏章。且如里耶秦简中的“洞庭守礼”(参见图1)即是上位者对下属的自称,因此尾形的判断并不准确。

图1 里耶秦简9-2283

部分释文:廿七年二月丙子朔庚寅,洞庭守礼谓县啬夫、卒史嘉、叚卒史谷、属尉……

虽然尾形勇的结论稍嫌武断,但尾形氏直接答了奏章中的问题,这一问题背后是日本东洋史研究,中国近现代学术史与革命史,乃至马克思与马克斯·韦伯以来,对中国古代国家结构、性质、原理的宏观探讨,即如何理解中国古代国家,也可以说如何在现代学术范式下理解周秦之变。对于这一问题,郭沫若、侯外庐、马克斯·韦伯、西嶋定生、谷川道雄、杜正胜、秦晖等前辈学者均有各自的阐发。因此,祁老师谈到,其博士学位论文对于出土文献中人名的研究,所接续的并不完全是出土文献的学术史,而是试图接续国家论脉络下的学术史,也就是重新给历经了周秦之变的古代国家冠名一组形容词。

祁萌老师提示,在确定选题时,要跳出具体问题发现问题。换言之,要了解一个选题跳出题目本身的小领域反映了怎样的时代特征与宏观历史。祁老师通过孔子的例子向我们介绍了西周人物“姓”“氏”“名”“字”使用的基本规则,随后发出提问:1、历经周秦之变后,这些宗法血缘符号的使用方式有哪些变与不变,为什么?2、其背后又存在哪些人际关系乃至统治逻辑,与周秦之变的宏观历史是什么关系?这就是所谓“跳出具体问题发现问题”。

以上,祁萌老师总结了三条选题的经验之谈:从史料中发现问题;从学术史中发现问题;跳出具体问题发现问题。祁老师表示,最重要的还是从史料中发现问题,史料是治学的根本。

二、“不言氏”问题

(一)学界通说简介

祁萌老师首先介绍了西周典型宗法制下的姓氏制度:以姓统氏,赐姓命氏;立嫡立长,封建子弟(即分封命氏);姓别婚姻,氏别贵贱;男称氏,女称姓。此一时期的姓与氏绝不混同。而学界对东周宗法制崩溃后姓氏问题的普遍观点则主要有“姓氏合一说”与“姓氏普及说”。祁老师谈到,目前学界一般认为:东周之后,宗法制崩溃,姓、氏的宗法意义已经消散,因此可以按照后世的习惯,笼统称之为“姓氏”或“姓”。这是司马迁以来的观点,鲜有质疑。同时,主流观点也认为,东汉以后姓氏已经普及。祁老师从学界通说中截取了“赐姓命氏”“姓氏合一说”“姓氏普及说”作为自己博士学位论文的主要问题点。三个问题点反映到实际问题中,则是对战国秦汉官府文书、公器题铭中姓氏问题的研究。祁老师指出,之所以选择这个具体问题研究,是因为此一问题学界有较少系统,深究各个研究领域相对割裂(奏章、郡县文书、列国题铭、民间资料等),但选择这样一个“灯下黑”的问题做研究实际有很大风险。

(二)东周以后私名前的称谓究竟是什么?

祁萌老师认为,要搞清楚秦系资料中为什么会出现“不言氏”和“称私名”的现象,首先要解决东周以后私名前的称谓究竟是什么。是姓氏?姓?还是氏?祁老师指出,既有学说之所以在姓氏合一、姓氏普及等问题上说不清楚,实际上是没有充分理解东周的姓、氏究竟是什么。要谈为什么秦系资料中不言氏,首先要明白私名前的称谓究竟是什么,特别是要搞清楚时人自己觉得自己私名前的称谓是什么,对于时人而言意味着什么。祁老师紧接着提出了自己的观点:1、东周到西汉中期,时人私名前的称谓是“氏”,时人亦明确将这个称谓理解为“氏”或“族”,而绝对不会将其视为“姓”或后世说的“姓氏”。姓氏合一说不能成立。2、“姓”是一种极为松散而笼统的符号,实际上是西周为了通过宗法血缘秩序控制新征服区而刻意强化的统治工具。随着西周秩序的崩溃,姓逐渐被东周人遗忘,而氏则不断泛化。3、可能在西汉中期,王朝在重拾周道等考虑下,在国家意志的干预下重新使用了“姓”,姓氏由此混同,这才有了我们今天说的“姓氏”。

随后,祁萌老师向我们分享了他的推导过程与主要证据。祁老师举述了司马迁《史记》所著秦始皇“姓赵氏”的例子,并引述郑樵、顾炎武、钱大昕对这一问题的判断(见图2),指出现代学者讨论春秋战国时期的“姓”“氏”问题,以承续司马迁的看法为主,以“姓氏合一”“姓氏合流”描述姓、氏关系的变迁,而未继承郑樵等人的观点。但这种主流看法的问题在于:主要依据传世文献而非实际使用;基本是后人的后见之明,遮蔽时人自己的观念;宗法制与姓氏关系的认识前提。

图2 司马迁、郑樵、顾炎武、钱大昕等人关于“姓”“氏”关系的相关言论

接下来,祁老师通过剖析包山楚简,分析了楚国的“用名”情况,并指出包山楚简所出现的大量人名中,能找到不少渊流清楚的氏,如昭、悼、景等出自楚先王的氏,以及屈氏、臧氏等多个重要的楚国公族氏,大多有比较明确的族源可考,其私名前称谓均应作为氏理解。实际上,学界对于包山简中不少氏的来源都有涉及,在具体讨论中,往往认同私名前的称谓是氏,却也多混用“姓氏”或“姓名”等术语。但是,如果不先入为主的带着前人“姓氏合一”的看法,并无证据证明包山简中私名前的称谓被时人自己视为“姓”或后世、学界所使用的“姓氏”。如学界熟知,先秦的姓非常少且长期固定不变。目前包山简中几乎找不到实际可以对应古姓者,同时包山简中亦见不到“姓”的说法。但是包山楚简中却有“族”。祁老师展示了他在阅读包山简过程中的关键证据。包山简《受期》简32:

八月戊寅之日,邸昜君之州里公登(邓)缨受 (几),辛巳之日不以所死于其州者之居凥民族(酌情考虑)至(致)命,阩门又(有)败。

“居凥民族(酌情考虑)”是楚国户籍里记载的四个条目。所谓“居凥”大概可以作“户籍地”解,“名”指私名,“族”又何解?祁老师结合《左传·隐公八年》“无骇卒”条、郑玄《驳许慎〈五经异义〉》、顾炎武《原姓》的有关言论以及李学勤先生的相关研究认为:“战国中期楚人在楚简中以‘族’来代指‘氏’,族在这里没有姓的意思,在楚简中并不存在姓氏合一,所出现的应该都被时人自己理解为氏。”也就是说,族就是氏。

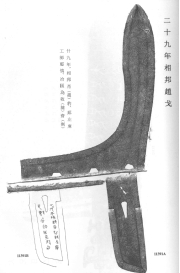

分析完楚国的情况,祁萌老师又据出土兵器铭文等材料研判了三晋的情形。以赵国为例,在赵国兵器铭文中,可以看到源流比较清楚的氏(见图3),同时见不到可以确定为姓者,无论官吏、工师私名前出现的称谓,亦无法对应于先秦的古姓。与对包山楚简的分析类似,若不先入为主地持有“姓氏合一”的观点,则并无证据证明这些私名前的称谓被时人理解为“姓”或“姓氏”。由此,私名前所记录的称谓按照“氏”来理解,或更接近古人自己实际行用的说法,古人亦未把人名称为“姓名”。魏、韩两国兵铭虽各有特点,但与赵器大体相类,对官吏、工匠的记录亦有不少共性,官职与私名的记录是基本要求,称氏也是比较普遍的情况。

图3 二十九年相邦赵戈

其后,祁萌老师又补充了《战国策·魏策二》“秦召魏相信安君”的故事作为战国时人私名前缀为“氏”的旁证。战国以前的春秋时期,诸侯国之间仍是以“姓”区分亲疏敌友,这一点《左传》相关文字中有其佐证,但《战国策》在论及嬴姓赵国、姬姓魏国两国之间的问题时,并未采用带有强烈西周政治秩序色彩的嬴姓、姬姓作为说辞,而以赵氏、魏氏区分,这与《左传》中言及诸侯国之间关系时,以标榜“姓”来别亲疏敌我已有很大不同,也暗示着“姓”作为西周的符号,在春秋可能还会被抬出来当做借口,但在战国已经被时人抛弃,如钱大昕所谓“知有氏不知有姓久矣”。 可以说,无论三晋兵器铭文中氏的实际使用,还是《战国纵横家书》《战国策》中时人的说法,均非常明确地使用“氏”,而不会提及“姓”,二者亦不会混同。

了解了楚地与三晋的情况后,祁老师向我们展示了秦及汉初的相关材料。物勒工名制度不仅执行于三晋,亦推行于商鞅变法后的秦国。更为重要的是,近年来刊布的里耶秦简、岳麓秦简中都留下了秦人关于“族”“氏”记录。祁老师表示,大多数秦兵铭文仅著录私名,而记录氏与私名者主要是秦惠文王时期的相邦樛斿、张仪及秦王政时期的相邦吕不韦。里耶秦简、张家山汉简也有“族某氏”的相关记载,证明“族”与“氏”在这一时期内可以划等号,此外,在里耶秦简中还有女子称氏的相关记载。祁萌老师认为,族、氏作为秦及汉初处理六国旧族时刻意强调的身份符号,是某种政治性的“负资产”,在承袭先秦贵族理解的同时,已经在秦汉官府的实际使用中被赋予了另外的功能,亦可以说是氏在秦汉官文书中泛化使用的冰山一角。另外,即使氏亦用于女性,也不能把氏的使用场合的泛化理解为与姓的合流,姓实际在汉初的官文书中踪迹杳然。之所以以氏称呼女性,甚至可能暗示时人已经不太了解姓及其意义,甚至已经淡忘了西周意义的姓。也可以说,虽然“妇人称氏”意味着西周“氏”的宗法意义确实松动、淡化,但即使如此,时人仍然将私名前的称谓称为“氏”。

通过以上分析我们可以明确,战国晚期以来文书中私名前的称谓,在时人自己的理解中仍然作为族、氏,而非后人所说的“姓”或“姓氏”。

至西汉中期,“姓某氏”倏然取代了“族某氏”,不止活跃于武帝时期的司马迁说“姓某氏”,昭宣以后的官文书中“姓某氏”亦颇常见。西北简中姓的记录已经比较普遍,“姓某氏”甚至作为某些文书的固定内容。祁萌老师认为,结合秦民间明确将私名前的称谓称为“氏”的做法,西汉前期将私名前的称谓视为族、氏的习惯仍然存在,甚至仍然“知有氏不知有姓”,而不晚于武帝时“姓某氏”已见行用,距离汉初不过短短的半个世纪。习惯往往变化缓慢,西汉中期从族、氏到姓的变化,不太可能是民间习惯性因素所致。这种突然的变化很可能是此一时期的西汉统治者附会周道的体现。

祁萌老师表示,通过分析战国至于西汉中期的“姓”“氏”的使用情况,或可得出以下结论:

1、姓、氏关系的辨析:战国中期到西汉中期,时人私名前的称谓被时人自己理解为“氏”。同时,秦文书中故意回避的正是在时人看来仍然意义比较明确的氏,而非笼统的“姓氏”,这是秦有意针对意义明确的氏刻意为之的做法。

2、西汉中期以后,或许在改从周道的影响下,“氏”转变为汉代意义的“姓”,不同于西周的“姓”。

3、并不存在普遍的“姓氏合一”,而是姓的遗忘和氏的泛化。

4、姓氏并未讹混,这意味着氏的宗法、贵族意义并未完全消失。这也就关系到了氏的普及问题。

(三)战国人普遍用氏吗?

在这一部分的内容讲解中,祁萌老师首先引述了顾炎武的观点:“最下者庶人,庶人无氏,不称氏称名。” 祁老师提示,通过上述讲解我们明白了私名前的称谓在战国时仍被理解为“氏”,且其宗法意义尚未彻底消解。那么,作为宗法符号而在西周被贵族垄断的“氏”在战国有多高的普及程度?又是如何普及的?搞清楚战国时代氏的普及程度和普及途径,才能辨明秦系资料不言氏究竟是有氏而不用氏,还是无氏。

前现代社会中,人们并不是普遍有姓氏(如西欧、日本、东南亚等)。祁萌老师指出,既往的研究认为东汉时代,中国完成了姓氏普及的进程,但既有研究往往混淆无氏与有氏而不用氏。他认为,从实际行用的文书中,不仅能发现时人普遍有氏,还能发现机制性证据。

除上述举隅的楚简和三晋兵器铭文中,我们不仅找出了时人有氏且称氏的直接证据,而且通过普遍登记氏的惯例性乃至制度性做法,从机制上旁证了时人应普遍有氏,若时人普遍无氏,显然没有必要普遍要求文书、名籍、铭文中将氏(族)作为针对各类人群的必填项(好比没必要在统计中学生的基本信息时统计是否有子女)。战国中期楚、三晋等国中,氏已经比较普及,不仅贵族拥有氏,庶民有氏也较为普遍,氏因此才有可能、有必要作为固定的身份标识。

其后,祁老师又从里耶秦简“南阳里户版”中户人的称谓出发探究,确定了氏在南阳里民众中有一定的普及。他随即指出,结合两汉孙吴与户籍相关的简牍来看(相关材料如西北汉简家属廪名籍、家属出入符,长沙东汉简、四川渠县城坝遗址简、走马楼吴简等),秦代偏远小县的户版与汉代西北边塞户籍数据、东汉孙吴名籍格式相似,这说明里耶秦简户版中的登记方式应是执行了当时全国范围内的制式格式,西北汉简、吴简亦执行了各自时代全国通用的制式格式,而秦汉孙吴的户籍登记方式前后有相似之处,所以三类没有直接联系的户籍数据才会彼此相似。就此而言,以户为单位登记氏应该是秦户籍系统的制度性要求,而不仅仅是迁陵的特例。同样可以借此旁证全国范围内,时人已比较普遍有氏,在通行的制式户籍中才有必要将氏作为必填项,也才会形成以户为单位。

其它战国时人普遍有氏的证据还有:里耶秦简中的“受令”简、通缉令、阀阅,庶民私印(人名印)的使用,私记(私人信件)中的惯用称谓,私器铭文中人名的称谓,赙赗名籍等。

祁老师认为,就战国中期以来的各类官府文书、公器铭文而言,氏无疑已经有一定程度的普及。我们既直接找出了时人有氏的正面例证,也能从机制上旁证时人普遍有氏——正是因为多数人已经有氏,所以在需要使用氏的事务中,氏(族)才会成为文书、簿籍、铭文中针对各类人群的必填项,并作为惯例性乃至制度性的登记内容。而如果仅少数人有氏,则没有必要在文书、簿籍、铭文中普遍要求登记氏。同时,秦由于特定书式,在绝大多数事务中对于绝大多数人都不称氏,不能据此断定氏在当时并不普及。徐复观言,所谓“社会形式,是通过姓氏的演变逐渐形成的”,从东周长期混战到秦汉统一的历史变迁与社会结构变化,可能是“全民有氏”这种区别于其他前现代文明的特殊现象的历史根源之一。不过,祁老师认为,“庶民称氏”也未必如前人所说是社会文化层面的变迁,而有可能是政治、军事因素导致的——这就牵扯出战国时期“氏”的普及机制问题。祁萌老师前面提到,战国时期氏的普及,可能与秦的军功爵制度有关,而秦之军功爵则可能是对周爵的扬弃,其中命氏是军功爵继承周爵的重要一部分。

《左传·隐公八年》“无骇卒”条讲,“天子建德,因生以赐姓,胙之土而命之氏”。李学勤指出,姓氏必须通过命赐的方式获得,又据杨希枚“赐姓、命氏、胙土”封建三要素,爵与土地的获得,便可作为分析氏的来源的间接线索。商鞅变法设立的秦军功爵对周爵既有变更,也有继承,其中就留下了不少与爵名爵级、胙土、名号有关的蛛丝马迹,可以藉以勾陈周爵各个要素与秦爵之间的对应关系,进一步分析庶民的氏与爵的关系。周爵的策命主要包含4个重要元素,即爵、胙土、氏、姓(眚),祁萌老师从这四方面为我们详细对比了周爵与秦爵之关系。

首先从爵名、爵级的相似性看秦军功爵对周爵的继承。周内爵称三等,曰“卿”“大夫”“士”。而秦爵级在商鞅变法时,已有卿(五大夫以上)、大夫(大夫、公大夫、公乘、五大夫)、士(公士、上造、簪 、不更)三个档次。汉初二十等爵可以进一步分为候、卿、大夫、士四个层次。如李学勤先生所言:李学勤:“‘士’、‘大夫’、‘侯’等字样,仍按照贵贱次第在二十级中循序出现……秦爵是在周爵的基础上发展而来”。祁萌老师总结道:“从爵的设置来看,极言之,秦爵实际上就是调整后的周爵,军功爵实际上就是把原本按照血缘命赐的周爵赐给有军功的人。”

其次,军功爵中的“名田宅”则是是对周爵“胙土”的拟制模仿。《周礼·春官·序官》“典命”条:“典命中士二人,府二人,史二人,胥一人,徒十人。”关于其中的“命”,郑玄注:“命,谓王迁秩群臣之书”。贾公彦疏:“凡言命者,皆得简策之命秩次也。命出于王,故云命谓王迁秩群臣之书,书即简策是也。”《秦封宗邑瓦书》或为类似于周代“命书”的文本,这种文本上登记有封建土地。而汉代律令中提及的“田命籍”所以名为“命”,恐怕并不是某种巧合,作为“名”理解遮蔽了“命”原本的意思。以“命”来命名这种与土地有关的籍,恰可能暗示“田命籍”脱胎于某种周代封建贵族时记录封土的“命”书,或类似孙诒让所讲的“籍”,最初通过军功爵赐给田宅的时候,即比拟君主下“命书”制作用以登记田宅信息的“田命籍”,本身即带有贵族分封土地的色彩,并被后世继续承袭“命”的名称。对“田命籍”历史渊源的推测,进一步说明了通过军功爵“名田宅”与周爵策命贵族“胙土”之间的关联性,亦不难理解军功爵最初从周爵中继承的贵族色彩。

秦爵所赐荣誉性名号则可能是对周爵“命氏”的比拟。虽然爵本身或有荣誉性名号的一面,但发挥显荣作用的名号,并不仅限于爵。

在这一部分,祁萌老师举了商君与孟尝君的例子,认为商鞅本人获封(《史记》所谓“号为商君”),特别是其“商君”名号的获得,即与军功关系密切。结合秦漆器铭文称孟尝君为“薛君”等“某君”之称,以及《史记》称孟尝君“薛文”,那么“商君”“商鞅”之称中,“商”的意义和使用方式便与氏类似。之所以“号为商君”,即可能是正式获封土地的时候,给予了带有政治荣誉色彩的名号“商君”。这种政治荣誉性的名号,在功能与使用上,当与“命氏”之氏意义相近。就商鞅获封与获得名号的细节来看,秦因军功赐爵,在给予爵、土地的同时,还当赐给政治性、荣誉性的名号。对于商鞅之类已经有氏者,可能会以封地地名代替氏,并作为人名使用,发挥类似氏的功能。而对于尚无氏的庶民来说,获得军功之后,亦应赐给带有政治荣誉色彩的名号,即《商君列传》所谓“有功者显荣”。那么,赐给庶民的这种名号,很可能就是原本为贵族垄断、带有贵贱意义,因而对庶民而言具有强烈荣誉色彩的氏:一旦获得氏,就象征庶民获得了贵族身份,因而氏原本“别贵贱”意义,在军功爵中发挥出对庶民强烈的显荣功能。

秦人私场合中乐于使用氏指称自己,也乐于被他人以氏指称(如私器铭文表所有的刻划铭文,惯用“某氏”自称;秦私印以“氏+名”为大宗;私记称收信人为的氏+行第)。之所以秦人私场合下多以氏自称,又在交往中称他人的氏,恐怕就说明氏在当时具有强烈的荣显意义,获得了氏的庶人普遍以有氏为荣,藉由氏的使用将自己和他人比拟为贵族。《商君书》说“赏之以其所欲”,从而激励民众参加战争。从秦人对氏的使用来看,氏恐怕就是民众“所欲”之一。

解决完周爵与军功爵中爵位、胙土、命氏的对应问题后,还有一个问题尚待讨论,即“赐姓”。“无骇卒”条中的何谓“因生以赐姓”何意?祁萌老师指出,一般学界对于这一条文有两种认知:主流观点认为,“因生以赐姓”即为赐族号;另一种观点则认为,其义应是分民。祁萌老师从后者。他认为,汉时“姓”“眚”的讹混可能是导致该句语义难求的原因之一。

祁萌老师指出,战国简几乎没有“姓”字,但“眚”在战国典籍简中比较常见,上博简、清华简、郭店简均有,一般用作“百眚”,即后世所谓“百姓”。西汉以后的出土简牍中,仍能见到“百眚”或“百生”,但“百姓”已比较常见,各种写法杂用,文意类似。马王堆帛书、北大简、银雀山简中都能见到。“姓”原本无指民众的义项,由于汉代以后与“百眚”相混,而渐可用作指称民众。 可能因为某种尚不清楚的原因(可能关乎秦统一文字后秦文字的影响,亦存在官方对民间传抄文本影响的滞后性),汉代“姓”与“眚”在典籍传抄时指“百姓”的用法渐趋混同,“百姓”逐渐取代“百眚”占据主流。祁老师举了马王堆帛书中的《老子》与今本《老子》“眚”“姓”的用法作了自证。

回到《左传》“因生以赐姓”的问题。祁老师提出,是否可能春秋战国写本中“因生以赐姓”原写作“因生以赐眚”,经汉代传抄才讹误为“赐姓”,继而被后人误解为命赐时,要赐给作为族号的“姓”?若这种猜测成立,《左传》原意恰可能指“赐眚”,也就是战国简中“百眚”之“眚”,所指为“赐给生口”。

再联系到军功爵制问题。上述军功爵与周爵关系密切,周爵中赐爵、胙土、命氏均可在军功爵中找到对应,即赐军功爵、名田宅和以户为单位命氏。那么,是否有可能“赐眚”也能在军功爵中找到些许痕迹?

户籍简中体现出的户人与户内成员的关系,可能亦以“赐眚”背后包含的观念背景为源头和雏形。对于有军功而获得爵位者,在赐予氏和田宅的同时,将其家人比拟为“眚”赐予,即对“因生以赐眚”的拟制。从里耶秦简中的户版来看,户内成员在秦户籍中一律不写氏而只写私名,同时私奴婢也要登记在户籍中。一般认为“奴婢无姓(氏)”,恐怕这些家内成员被比拟为“眚”赐给有军功而获爵的户人时,就被比拟为了奴婢、生口,因而户籍中户内成员一律不写氏且与奴婢一并登记,只有户人写氏。

周爵胙土与赐爵、秦爵名田宅都以特定的“群体”为单位,宗法制下更为重视“族”(如无骇卒故事,即针对一族而非一人),在军功爵中恐怕就对应庶民的家,并被编为户籍所登记的户。若要合于古礼,赐爵、名田宅的同时亦应参考周礼进行“命氏”,即把氏赐给有军功者,并作为其户的标志物。一如周爵封建子弟“独立门户”时所给予的名号——也可以说,军功爵制造了一大堆微型封国,这些封国“麻雀虽小,五脏俱全”。

军功爵与田宅、徭役、赏赐关系密切,确实能带来不少实际的收益;另一方面,如《商君列传》所强调的,军功爵的“尊卑”、“显荣”意义同样非常重要,通过“有功者显荣”调动民众的积极性,本就是秦军功爵实现强国目标的重要手段。其实就是立功之后给予民众一种政治身份,这种政治身份是一种资源,而“氏”就是这样一种资源。可以说,通过这种类似于“胙土命氏”的变相封建的做法,原本身份卑贱的庶民俨然获取了类似贵族的身份,秦人对外作战的积极性得到极大的刺激。也可以说,氏的授予是秦国将荣誉性名号作为一种特殊的“资源”加以利用。这也可以回答顾炎武庶人不称氏的问题,即庶人已经通过军功爵制成为拟制军事贵族。

通过上述分析,我们可以得出两个结论:1、不晚于秦代,氏已经在民众中普及开,并产生了普遍使用氏的制度性、习惯性机制。2、氏的普及渠道之一是军功爵。

另外,氏的普及除继承自贵族祖先等因素外,当与军功爵关系密切,即通过比拟周爵胙土、命氏、赐眚,以户为单位将田宅、氏、户内生口授予获军功爵的庶民。恐怕爵、氏最初授予庶民时,其原本的贵族意义仍非常浓重,因而才有足够的诱惑力吸引民众为此耕战。甚至可以说伴随爵的赐予塑造了某种“拟制全民军事贵族社会”,“庶民称氏”正是拟制全民军事贵族社会的写照。但氏的普及,客观上消解了其军事贵族性质。秦国将贵族性的身份符号作为一种特殊的“资源”加以利用,即通过将庶民拟制命赐为贵族,激励其耕战热情,从而赢得战争的胜利——氏的贵族意义客观上造成了氏在庶民中的普及。

(四)秦不称氏问题

从上述讲解中我们了解到,至晚在秦代,氏已经在民众中普及,但是,秦更为普遍的现象是时人普遍有氏,官文书中反而恰恰不称氏。这是什么原因导致的?

祁萌老师指出,秦官文书绝大多数事务中对于绝大多数人都仅记录名而不称氏,在在官文书开头部分不称氏的习惯甚至延续到了孙吴时期。秦文书中,仅有户版、受令、讂、阀阅四种文书称氏。其中,户版中的氏是户的标志物,而非人的称谓。秦时户籍可能在某种意义上作为命赐的凭证而存在,在户籍中称氏,是为了强调民众与秦君的君臣关系。“受令”因为其本身意义仍不明确,故无法判断其中为何称氏。讂则是属于通缉令性质,尤其以抓捕六国贵族为主,因此需要写明氏(族)——通缉从人的事务中,“族”恐怕被秦官府视为一种重要的身份线索。阀阅中的情况是单独列出“族某氏”,在称呼人时只称其私名,因此也可以说该文书中不用氏。

仅著录名而不称氏的做法在战国中期以降秦国官府制造的兵器、铜器、漆器、陶器、砖瓦铭文中也都比较普遍,涉及军政、贵族庶务、建筑与征发徭役、市场管理等诸多事务,这些题铭多属“物勒工名”性质。商鞅变法以后,兵器铭文中著氏的仅有樛斿、张仪、吕不韦等。樛斿、张仪时期,秦初置相邦,因此此一时期兵器铭文中多出现“氏+名”与仅著“名”两种书写形式杂用的情况,祁老师分析这可能与相邦初置时称呼方式尚不固定有关,其背后恐怕是尚未确定位高权重的相邦应该在秦的君臣关系中处在怎样的位置上。但在张仪之后,秦铸兵器中相邦也不再称氏,其他官吏亦始终仅记其名。其后,吕不韦督造的兵器基本一致称“氏+名”,即直呼“吕不韦”,祁老师认为也与他“仲父”的特殊身份有关。除兵器铭文外,其他秦系器物、简牍文书中也基本上不称氏。

也就是说,至少从战国中期开始,秦就已经在公器铭文、官文书中采用了仅记录名而不称氏的记名方式。秦在商鞅变法到惠文王之间可能逐渐改变了既往视场合与关系而定的贵族性的记名方式,逐渐统一成在绝大多数场合和事务中都仅记名而不记氏,惠文王时期则是称呼方式变化的过渡期,因此杂见各种记名形式。此一时期记名方式的变化,恐怕是由于某种官方意志的强力推行导致的。

那么,上述在书面场合仅记录名而不称氏是否是某种秦人习惯或秦地风俗?从近年来出土的秦人私器、私记、私印等涉及生活的实物来看,氏恰恰是秦人私场合常用的称谓,与官府的各类题铭、文书截然不同。所以,不能认为秦文书简、公器题铭中仅写名而不称氏是秦地的风俗。而“氏+名”的记名方式楚及三晋常见的记名形式,甚至可能是东方列国的常见情况,与秦迥异。

可见,商鞅变法到惠文时代,秦国官府逐渐推行了一套与秦民间、楚及三晋都不同的记名方式,并在重大事项、日常事务中长期严格执行。该现象背后恐怕暗藏着这样的问题——变法程度、国内力量结构不一的战国列国如何认识曾经作为宗法贵族符号的氏,甚至如何认识、界定、改造古老的宗法秩序与当下秩序之间的关系。

从这个角度推测,三晋、楚普遍使用氏可能残留了周制,也就是一定程度上沿袭了西周宗法制下的贵族传统。而之所以周制能在这些国家得到延续,恐怕恰与东方列国国内贵族仍有较强力量有关(与其说是严格的周制,到不如说是沿袭和默许了此前的行为方式)。

秦之所以在各类日常性的事务中采用不称氏只写名这种异于宗法贵族传统的记名方式,则可能与秦国国内贵族力量相对较弱有关,亦可能牵涉变法后对贵族的压制:秦官府通过推广和贯彻书面场合下一律不称氏的做法,淡化周代贵族式的宗法符号,甚至在官府事务所形成的书面文字中将贵族比照为顾炎武所说的“不称氏”的庶民加以表述,借以强化秦君的地位。秦国记名方式推广和贯彻的过程中,在初设相邦、吕不韦把持朝政等特殊时期几度出现摇摆,但仅记名而不称氏最终成为秦国内部统一的固定做法,并延续到秦朝,推广到故六国地区。

秦记名方式逐渐固定、统一的背后,是通过“正名”来建立和维系君臣名分与统治秩序,甚至是对宗法秩序的改造性利用。而这些秩序未必由某些重大事件一蹴而就,对于广土众民的帝国而言更可能是寓于反反复复的日常事务(如文中主要证据都是零散、琐碎而日常的工作与生活遗痕)之中,由时人日常行为而波动着渐渐形成秩序,继而构成更为宏大的“结构”和“事件”的底色。

综上,秦官文书中不称氏的记名形式,直接源头之一应是秦国变法后的特定考虑,关乎君臣关系与统治秩序。

在秦汉帝制时代长期的统治实践中,秦国所采用的做法被秦汉官文书所继承,成为汉代官文书“不言姓”现象的源头,也是周秦之变的历史细节与政治遗产之一。

三、“不言氏”问题总结与博士论文写作思路

(一)“不言氏”问题总结

第一,关于战国中期到汉初官文书等官方场合下私名前的称谓,按照时人所言的“氏”理解和分析比较妥当。氏与“族”关系密切,西汉中期之后才转变为“姓”,但已不同于西周的姓。

第二,不晚于秦代,氏在庶民中已经普及。氏在庶民中普及的机制之一是军功爵制。

第三,仅记录私名而不言氏是战国中期以来秦国官方文书、公器铭文中特有的做法。文书起首格式部分“不言氏”是秦汉各层级文书继承自秦国的一般性做法,并非奏章独有。

祁老师强调,秦一方面通过军功爵提供稳定而可预期的社会纵向上升渠道,氏的普及所形成的“庶民称氏”与“拟制全民军事贵族社会”就是其体现;一方面恰恰又通过不称氏压制旧贵族,不断尝试让一部分固化的社会上层跌入下层(按照商鞅变法的精神,甚至是“非有军功者不得属籍”,只是阻力太大而在惠文时代有所回调),甚至被消灭。氏的用与不用,背后正是周秦之变中,秦人在不断探索和试错的过程中逐渐摸索出大一统体制的写照。

(二)论文写作思路

最后,祁老师谈到,相较于既往对于称谓的研究,其博士学位论文所重视的是“名”在官方场合中的使用方式,特别是其背后的统治秩序意义。另一方面,出土文献的研究往往偏向细碎,该论文则试图探索,如何从断烂朝报的文书中寻找宏观的古代国家。就此而言,文章即希望通过文书中贯穿上下的人“名”等因素,分析统治的宏观实态。在此基础上,并观古代国家形态的奠基时代中,帝制中国与早期文明之间的断裂与延续,乃至时人对于人与人、民众与国家基本关系的认识与实践。

就更为宏观的层面而言,西方对人与人基本关系的认识假设,遮蔽了古代中国人际关系的内在特质,又随着近现代革命被深深烙在了现代中国学术话语体系中。本文所做的不甚成熟的探索,亦希望从最基本的事实出发,探寻对于古代中国的本土化解释。

会后部分师生合影

祁老师报告完毕后,与会的老师、同学们就战国秦汉民众由军功爵所获得“拟氏”的消失时间、“策名委质”、战国时期女性的称谓等问题与祁萌老师作了交流,祁老师一一作了解答。

会议末尾,雷虹霁教授与吴天宇老师代表学院师生对祁萌老师带来的精彩讲座表示了感谢。会议持续了两个多小时,在热烈的掌声中结束。

(李明撰稿)