2022年5月31日,“中央民族大学历史文化学院史学名家系列讲座”第123讲在“腾讯会议”平台线上进行。本次讲座由华北电力大学马克思主义学院讲师蔡洁博士主讲,中央民族大学历史文化学院彭武麟教授主持。蔡洁博士主讲的题目《走上银幕的“三毛”:新社会建设与流浪儿童问题》。

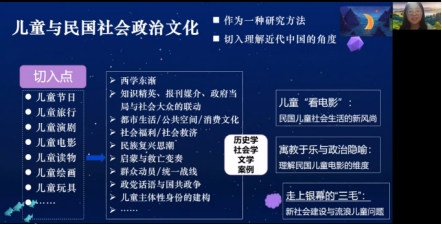

讲座伊始,蔡洁博士谈及研究近代儿童史的初衷,认为近代儿童的研究,既是以儿童为切入点研究近代史的一种方法,亦是从儿童的视角切入,理解近代中国的角度。作为一个跨学科的研究对象,民国儿童史研究涉及历史学,社会学、文学等领域,以儿童为研究对象可以很好的理解儿童与民国社会政治文化。

关于民国儿童史的研究,蔡洁博士报告聚焦到了“三毛”这一耳熟能详细的儿童,和大家分享了《三毛流浪记》这一部跨越解放前后新旧两个时代的儿童教育影片走向银幕的台前幕后。

一、《三毛流浪记》拍摄的一波三折

《三毛流浪记》由漫画走向银幕,经历了一波三折的过程。《三毛流浪记》漫画的作者张乐平返回上海,观众对“三毛”的追捧以及上海各电影公司的强烈意愿,推动了“三毛”由漫画走向银幕。然而,电影拍摄一波三折,遇到了拍摄版权的归属,剧本的改编分歧,拍摄场地的租借,演员“三毛”的选择以及当时政治形势的干预等问题。

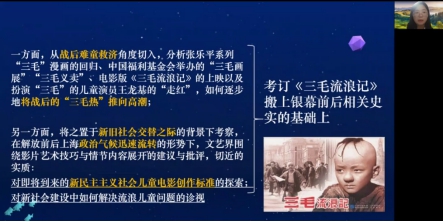

二、“三毛热”的流行与流浪儿童的救济

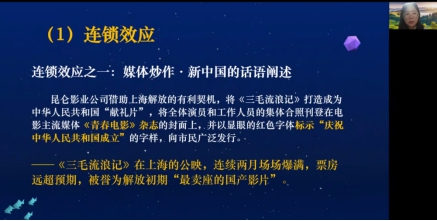

在战后的上海,“三毛”成为了流浪儿童的代名词,1949年被称为“三毛年”。这与知识精英对救济流浪儿童的呼吁分不开,从而催生了“三毛”的新业态。以报刊为载体的“三毛连载漫画”;以展览为平台的“三毛画展与三毛义卖”;以银幕为枢纽的“三毛电影”,三者的整合与联动,使得“三毛”持续“走红”,形成了一种连锁性、循环性、互动性的社会效应。其中,连锁性一方面通过媒体的操作,推动了新中国对儿童话语的阐述,另一方面推动了解放后的上海重建流浪儿童救济等社会事业。此外,随着“三毛热”的持续发酵,三毛的扮演者王龙基名声大噪,走出上海滩,成为家喻户晓的小童星。

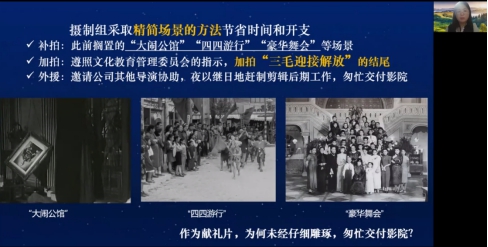

三、跨越新旧:文艺界座谈与“三毛”的新生

电影版《三毛流浪记》从创作、拍摄到上映,跨越了新旧两个政权的更替,伴随着历史时空与政治气候的流转。在上海尚未解放的前夕,囿于南京国民政府在国统区严格的审查制度,昆仑影业公司作为中共地下党秘密指导的电影制片机构,集中了诸多党内以及亲共的知名艺术人士,难免成为国民党特务重点监控的对象剧本的创作初期,阳翰笙遭到国民党特务的政治威胁,惟有躲在小旅馆中写作,并频繁地更换办公地点;拍摄期间遭遇国民党特务的恐吓信威胁和战火的影响,剧组顶住各种压力,在不断周旋中进行影片的拍摄。随着解放上海步伐的迅速推进,1949年5月上旬,“渡江战役”蓄势待发,上海的政治局势愈发紧张。摄影组尚未完成所有场景的录制,遂暂停进行。直至5月27日上海迎来解放,《三毛流浪记》重新启动拍摄事宜,紧急情境下承担起新的历史使命。为了给新中国献礼,摄制组通过补拍、加拍和邀请外援的方式,推进电影的拍摄,最终影片未经仔细雕琢,匆忙交付影院。其背后这牵涉了一系列的原因,从拍摄经费到上映时间,以及关涉到新政权制度建设中儿童解放与民族解放的重要议题。

最后,蔡洁博士打通了“三毛”走向银幕的个案研究与民国政治社会文化的勾连。自20世纪30年代兴起的儿童电影教育运动,表面上看中国儿童福利事业较欧美日等国家起步较晚,儿童福利设施的配置甚为滞后,以及电影商家秉持利益至上的经营,根本上,则是南京国民政府统治下的社会性质,决定了其主导的儿童福利政策覆盖范围的阶级性和有限性。1949年9月开始上映《三毛流浪记》依旧未能突破儿童电影的受众仅停留在幸福圈内这一局限。这与正处于上海解放之初政治气候的转型期密不可分,新社会秩序尚未完全恢复,难童的救济和安置更迫在眉睫,以及百废待兴的电影市场,一时间也难以承担起贫苦儿童免费观影的经济负担。文艺界人士在座谈会对《三毛流浪记》提出批评意见,实质上探讨的问题是在新民主主义社会里,儿童电影究竟应当坚持什么样的创作标准、创作目标、创作内容以及创作形式这一讨论在文艺界引发的思想跃动,为中华人民共和国创立初期儿童电影的创作提供了思想准备、理论支撑和艺术基调。

综上所述,蔡洁博士基于扎实的考证功夫,讲述了《三毛流浪记》搬上银幕前后的相关史实,同时从儿童史研究个案的打通的个案与时代的关联。在自由提问环节蔡博士解答了同学们提出的问题,也引出了对民国儿童史研究的当代价值的思考,引人深思。最后,彭武麟教授对讲座进行了点评。

2021级别博士研究生陈彦宾整理